5月28日,學校舉辦2024年第七場(總第22場)“明理青椒”沙龍,材料科學與工程學院教師秦文靜、電氣工程與自動化學院教師何思彧、化學化工學院教師戴霞林作學術報告。黨委常委、副校長王鐵,新能源材料與低碳技術研究院院長丁軼,材料科學與工程學院院長張志明擔任嘉賓。

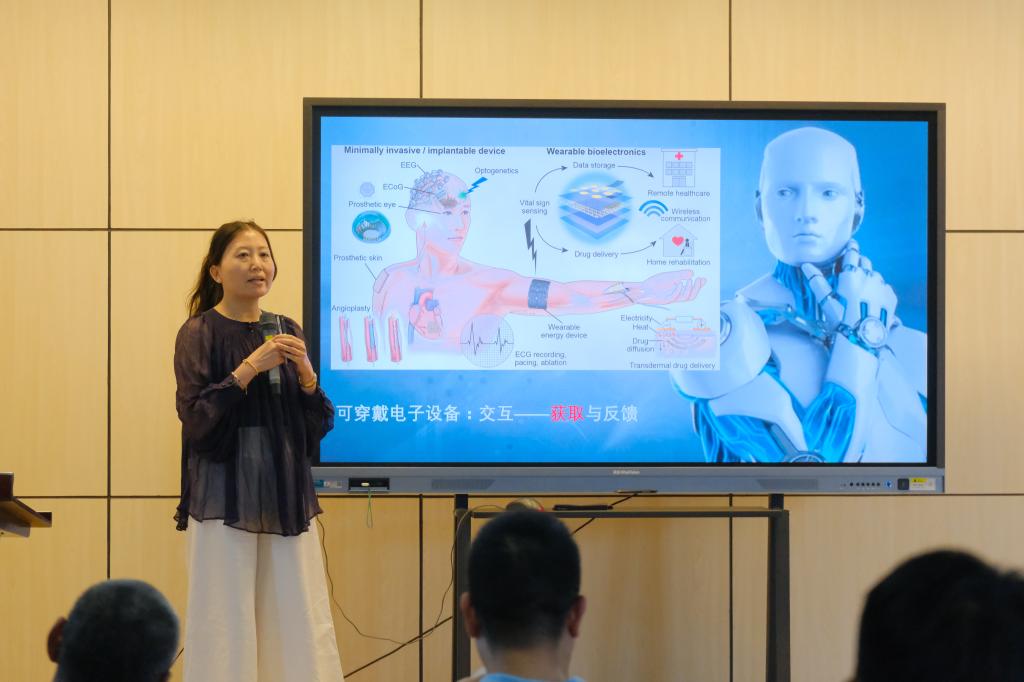

秦文靜作了“基于三維導電網絡的柔性可穿戴傳感材料與器件”的報告。她表示,根據應用場景可以提供不同的電極與傳感材料,豐富的結構、材料組合可提供多傳感特性和多功能性,具有高靈敏度和穩定性、良好的皮膚共形能力和生物相容性、工藝簡單等優勢。她希望能夠在多模態傳感器、電路設計、軟件開發、大數據分析等方面尋求更多合作。

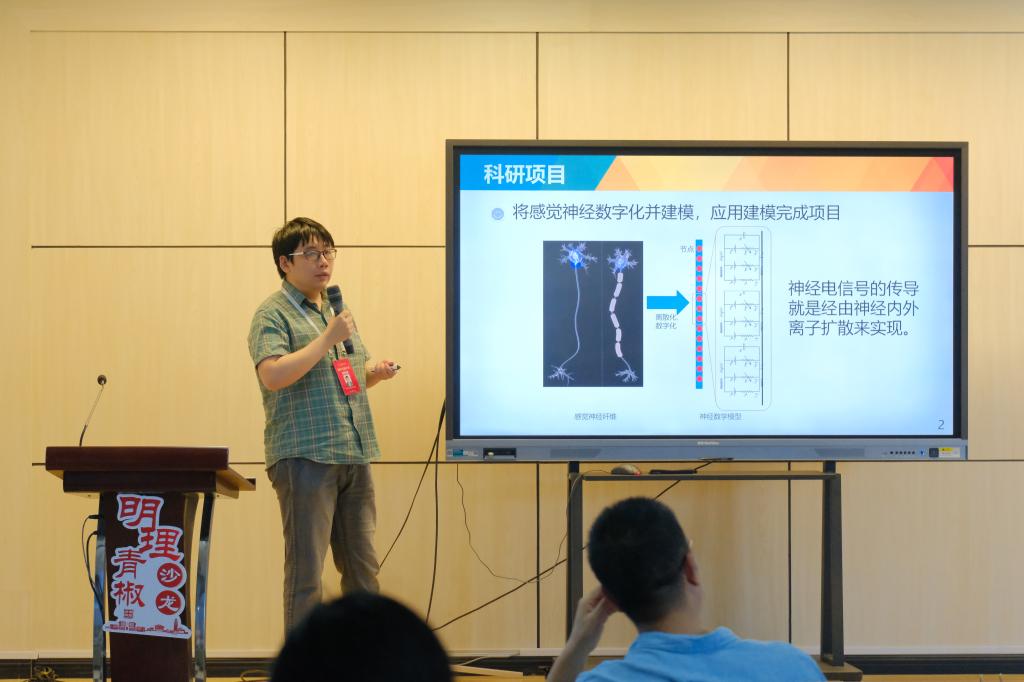

何思彧圍繞“神經傳導的數學表達及神經選擇性刺激研究”,介紹了利用數學建模形式研究選擇性刺激神經問題,重點對神經模型、刺激傳導模型以及解決的問題進行了說明。他還提出了今后的科研方向,一是繼續深入研究人體電生理仿真、神經模型等問題;二是擴展神經數字化模型在不同領域上的應用,并與其他領域進行交叉融合;三是尋找更加契合學科發展目標的新研究方向。

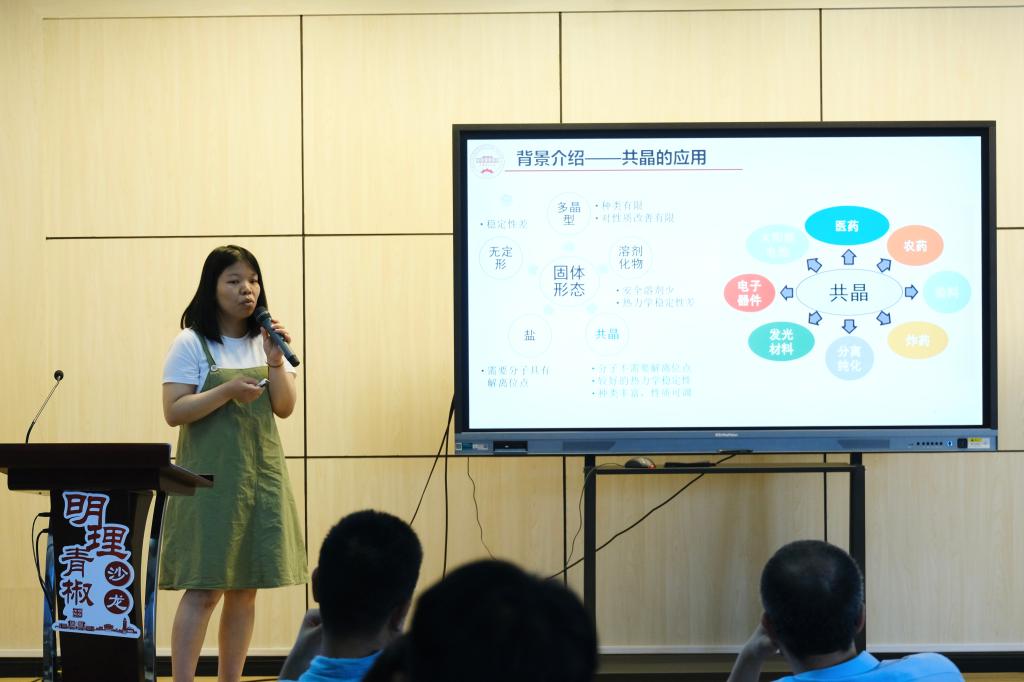

戴霞林以“基于共晶技術的藥物性質改良和共晶合成新方法”為題,介紹了藥物共晶的新型合成方法,以及共晶技術在改善藥物理化性質、生物學性質、其他功能分子理化性質方面的應用。她表示,未來將在基礎研究方面繼續深入開展基于機器學習的三組分共晶合成,在應用研究方面將圍繞獸藥、農藥等功能化學品的共晶或藥物——藥物共晶,以及液體化合物的固化等方面開展深入探索。她希望圍繞化合物共晶、多晶型、無定型等固體形態研究方面的需求展開合作。

受邀嘉賓圍繞報告內容與沙龍學員進行了交流探討和專業指導。嘉賓們表示,高校教師要在科學研究中明確角色定位和發展定位,圍繞不同選擇有側重點地開展工作。還要把準個人核心競爭力,圍繞“個人優勢”做深做實基礎研究和應用研究。