11月19日,天津教育報公眾號以“一個項目1個多億,天津這所大學科研經費暴漲背后的秘密!”為題,介紹近年來學校“內外兼修”,聚焦打通高校科技成果轉化服務國家和重要行業各種“堵點”,積極對接地方和企業現實需求,創新機制激發科研人員成果轉化的熱情和動力,科技成果轉化工作迎來跨越式進步,科研經費實現翻倍式增長,展現天津理工科高校服務國家和地方發展大作為的情況,內容如下:

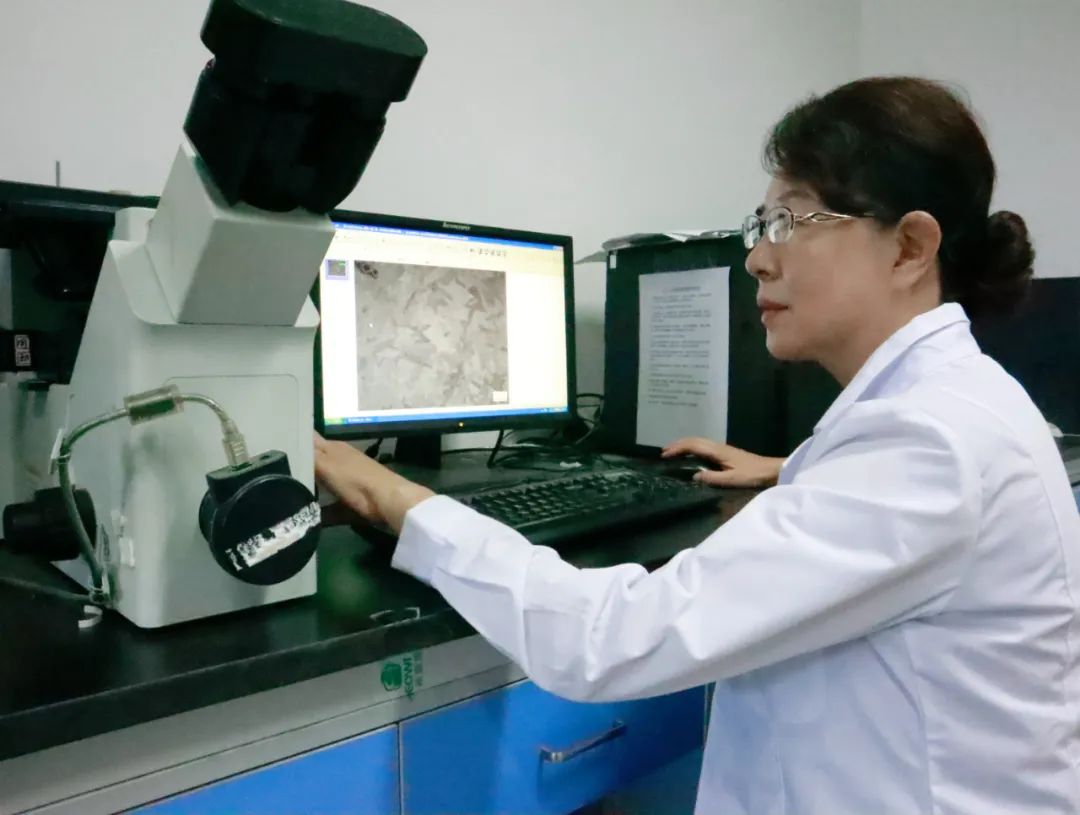

最近,天津理工大學材料科學與工程學院教授、博士生導師陳民芳以專利入股的方式,和企業合作成立了一家以生產顱頜面骨修復器件用可降解生物材料為主打產品的公司,這也是本市首個官方認定的高校教授公開以專利入股的方式成立公司的案例。

這一科技成果轉化最終落地,離不開天津理工大學技術轉移中心過去一年多的不斷協調推進。作為本市科技成果轉化試點高校,近年來天津理工大學“內外兼修”,聚焦打通高校科技成果轉化服務國家和重要行業各種“堵點”,積極對接地方和企業現實需求,創新機制激發科研人員成果轉化的熱情和動力,學校科技成果轉化工作迎來跨越式進步,科研經費實現翻倍式增長,展現了天津理工科高校服務國家和地方發展的大作為。

陳教授專利成果不再“蒙塵”

有望推動骨修復材料迎來革命性進步

陳民芳從事鎂合金材料的研究已經15年,她帶領的團隊是本市鎂合金材料領域研究時間最長、成果最多、實力最強的團隊,擁有鎂合金材料的相關專利12項,完成各類研究項目15項。她說,自己一直從事醫用可降解鎂合金材料的研究。以前,研究成果申請專利后,可以用“束之高閣”來形容。一是自己沒有渠道把這些“寶貝”推薦給需要的企業或單位,另一方面亟需相應科研成果的單位不知道陳教授手里有什么。過去,高校科技成果轉化通道的不順暢也制約了部分教授科技成果轉化的動力和熱情。

作為本市科技成果轉化試點高校,2019年,天津理工大學率先成立技術轉移中心和先進技術研究院,兩塊牌子一套人馬,核心任務就是肩負起新時代科技創新的重任,在體制機制上探路,為學校科技成果轉化工作“闖一條路”。起初陳民芳對此并沒有什么感知,只是當時看到學院微信群里的通知,可以提交自己的科技成果供學校集中對外展示,她就把相對成熟的研究內容整理成PPT上傳了。

事情也就是在這里發生了變化。沒多久,天津市重大科技創新攻關揭榜掛帥項目“天津號”純太陽能智能車的研發遇到了輕量化的瓶頸,設計者最初采用的碳纖維加鋁合金車身方案,離預定的減重指標相差了10%。相關單位只能將目光放到更輕的結構材料上。找到天津理工大學時,技術轉移中心敏銳地發現陳民芳的鎂合金材料非常符合要求,并最終成功應用到“天津號”純太陽能汽車上。事后經過媒體的多輪報道,陳民芳教授的高性能鎂合金材料為更多人所了解,最終吸引了一家生物材料企業主動上門洽談合作,在學校的支持下促成了本市首個官方認定的高校教授公開以專利入股的方式成立公司的案例。她以專利入股的新公司生產的醫用鎂合金材料,憑借降解性能可控、安全性高、生物相容性好等特點,相比現有醫用金屬,將是行使暫時性功能的體內植入器件領域的革命性產品。未來一旦臨床應用,病人一次手術即可,不用像現在還需遭受二次手術的痛苦。陳民芳感慨:“要不是學校搭建平臺并不斷支持推動,我的專利技術大概率還是實驗室里的擺設無人問津。”

試點校“內外兼修”兩招 打通成果轉化“高速路”

成效令人振奮

作為天津市科技成果轉化試點高校,天津理工大學副校長陳勝勇介紹,可以用“內外兼修”來形容學校這幾年推動科技成果轉化工作,“內”是指在校內通過體制機制創新,激發科研人員活力,同時打通科研人員理論創新和成果轉化的“堵塞點”,讓科技成果能順利走出去;“外”是指主動走出去,放眼全國,聚焦京津冀,與央企、地方政府和國企合作,精準對接外部需求,打造承接學校科技成果轉化的平臺。這一套“組合拳”下來,打造了一條天津理工大學科技成果轉化的“高速路”,教師們放心在這條路上發揮個人才智,實現個人和社會的雙贏。

天津理工大學技術轉移中心(先進技術研究院)負責人印壽根提到,學校當初成立這兩個部門就是聚焦打通學校科技成果轉化的“高速路”,給科研人員成果轉化“松綁”并“推一把”。為此,學校統籌人事、國有資產、財務、宣傳等多部門圍繞成果轉化進行協調,推出了一系列具有開創性的舉措,譬如學校探索試點教師停薪留職進行科技成果轉化的舉措。考慮到社會需求往往呈現多種技術融合,產業鏈特點突出,學校為更好地服務科技成果順利轉化,校長練繼建親自牽頭,專門成立了5個學科鏈,對接服務產業和企業,提升轉化效率和規模。

尤為值得一提的是,科技處處長張楷亮說,過去學校的職稱評聘及突出業績獎勵等政策都是有利于承擔縱向科研課題的教師,沒有較好地激發教師承接企業橫向課題和服務企業科技成果轉化的熱情。天津理工大學圍繞科研強校戰略,近幾年強力改革,出臺了《天津理工大學科研項目級別認定實施細則》《天津理工大學科技成果轉化管理辦法》等文件,一方面加大了橫向課題或成果轉化項目的等效認定力度,在職稱評聘時將橫向項目與縱向項目同等對待,相比過去大幅提升服務企業項目的權重;另一方面學校為鼓勵教師積極開展服務企業工作,評聘職稱中新增了應用推廣型教師序列,橫向項目做得好同樣能較快晉升副研究員、研究員;此外進一步提升了科技成果轉化所得收益分配給教師個人的比例。上述舉措有效地調動了教師校企合作服務企業的積極性,拓寬了科技成果轉化的渠道,激發了學校科研人員將科技成果轉化為服務社會的熱情和動力,有效提升了學校的科研實力。

陳勝勇介紹,過去幾年天津理工大學科技成果轉化服務國家和地方發展的成效顯著,實現了學校發展和國家發展的同頻共振。學校近三年科研經費實現翻倍式增長,位居市屬高校前列,2022年更是首次承擔單項經費“億元級”項目。學校牽頭建設天津市“西青大學科技園”,成功入選首批天津市大學科技園;與地方政府聯合共建天津理工大學浙江智能制造研究院、天津理工大學(菏澤)產業技術研究院等外埠共建研究機構,與西青區、濱海新區、張家口市等地方政府及上百家企業簽署戰略合作協議;與西青區政府聯合清華大學天津電子信息研究院、曙光信息等引領行業創新的70余家企業,共同發起成立天津市半導體集成電路人才創新創業聯盟;不斷推介學校優勢學科、科研成果和人才資源,促成一批多層次、多形式的產學研合作項目,服務國家和區域經濟社會發展能力不斷增強。同時,建成了天津市唯一的集成電路學院,新能源、新材料、人工智能等領域的研究在國內外處于前沿地位,其中非線性光學晶體新波段拓展技術、海上智慧能源技術、基于實時三維視覺的無人機智能技術、超低功耗模擬集成電路芯片設計、納米多孔金屬材料技術等成果均處于國際領先水平。